Columna Salvaje

Mi hijo Alonso y yo acabamos de hacer una locura: viajar tres días a la prehistoria.

Todo comenzó una tarde en casa al estar ambos, y mi esposa Pilar, enganchados a los celulares: él en sus asuntos de atletismo, ella en contacto con diputados y ministros, y yo haciendo un pedido de aguacates a domicilio.

De repente, Alonso explotó: «¡Qué espanto! Ni hablamos por estar pegados a estos chunches».

Tras el encendido debate que armamos sobre el tema, le recordé a él que yo venía de los tiempos del anafre, del molejón, del jabón de chancho y del escusado de hueco.

Pero como se pusiera muy «gallito» alegando que él perfectamente podía vivir sin «tele, refri, compu y celu», nos retamos ambos a un duelo inédito: ir al lugar más remoto posible del país adonde no hubiera nada de nada.

Y no fue cuento; ahí mismo definimos las reglas del juego para la aventura: adonde fuésemos no podría haber luz, agua, wifi, escusado, catre, señal de satélite, medicinas, alimentos procesados, ni papel higiénico o periódico.

En cuanto al papel yo comencé con ventaja porque siempre que salgo de viaje me estriño por varios días.

Acto seguido, nos dirigimos al mapa y, sin mucho trámite, decidimos el lugar.

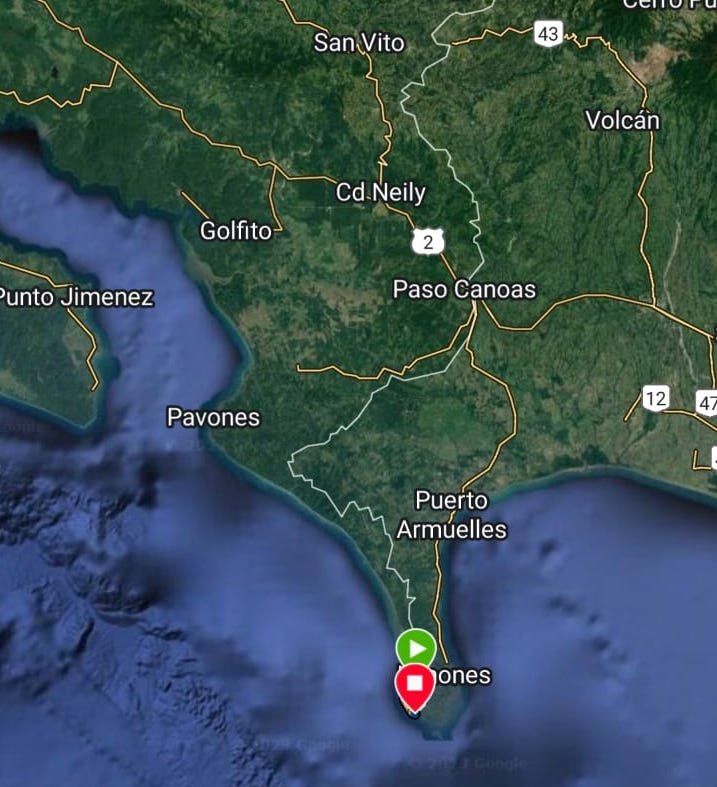

Elegimos uno adonde siempre habíamos querido ir, aunque por otras razones: Punta Burica, esa ignota y desolada «pata» sureste de Costa Rica unida a la de Panamá.

Y, bueno… hasta le pusimos fecha al desafío: 20 de febrero de 2023.

Como tuvimos que entrar por Panamá, pues por Costa Rica hubiera sido una caminata de 60 kilómetros durante tres días con sus noches y sus culebras, arribamos a nuestro destino inicial, o primera etapa del viaje, al día siguiente.

No bien llegar, la naturaleza virgen del paisaje y su singular belleza paradisiaca nos hechizó. ¡Buen comienzo!

Sin embargo, a un precio muy alto para los que, como nosotros, llegan de la civilización acostumbrados a las comodidades del mundo globalizado.

No había nada alrededor, salvo animales salvajes, un sol abrasador y una marea alta explosiva que nos dejó sin tabla de náufrago.

Ni siquiera con la mirada podíamos llegar desde allí a ninguna parte, pues lo más cercano, la Península de Osa, se insinuaba apenas como un espejismo a nuestra derecha.

Se nos había cumplido el deseo: llegar al núcleo de la nada escoltados apenas por una soledad sobrenatural que invitaba a la contemplación y reflexión, al mejor estilo de los filósofos griegos.

No se podía hacer otra cosa más. Bueno, sí…pelar el ojo para no majar la bocaracá o terciopelo y acabar uno sus días digerido por la jungla.

Y cruzar los dedos para que no nos sorprendiera una apendicitis, intoxicación, piedras en la vejiga, infección urinaria o dolor de muela.

Porque ni lancha, ni carro, ni caballo, ni patines para salir de ese lugar en caso de emergencia.

Tanto así que era más fácil para los astronautas de la Estación Espacial Internacional olfatear nuestras señales de humo, que para nuestro vecino más cercano verlas.

Yo, que me llevé un librito para leer a ratos a la sombra de un mango, ni lo saqué del salveque. No hacía falta. Aquello que veíamos y vivíamos era en sí mismo una enciclopedia abierta.

Bebíamos agua de pozo, orinábamos a todo chorro a campo abierto, nos secábamos la cara con las medias sudadas, nos lavábamos los dientes a cepillo y escupa y, del calor, nos refrescábamos en las charcas con olor a pescado muerto que dejaba cada medio día la marea baja.

Ni las tribus zulúes del África austral nos llegaban «a los tobillos».

Nos instalamos a la intemperie bajo un improvisado techo de palmas sostenido por cuatro horcones donde colgamos las hamacas, con vista al mar, a esperar la noche.

Y llegó la noche, con la Luna, Venus y Júpiter encabezando el cortejo de planetas, estrellas y galaxias de una nitidez cósmica de vidrio.

«Ahora sí, Edguillar; llegamos adonde queríamos.», suspiró Alonso.

Sin noticias, sin ucranias, sin presas, sin celulares, sin políticos, sin contaminación, sin IVA y sin motoguadañas esquizoides.

En mi caso, por primera vez aislado totalmente de la familia en 45 años de casado. (Solo suelo aislarme en el clóset a comer chocolates).

Se podía haber acabado el mundo en ese instante que seríamos los últimos en enterarnos.

Poner el pie allí fue apearse de la civilización para una pausa existencial, un apagón tecnológico, un paréntesis liberador.

El tránsito de la Vía Láctea sobre nuestras cabezas sintetizaba la naturaleza toda como el espejo donde pasado, presente y futuro se disuelven en un mismo hálito.

Nos recordamos ambos a la una y pico de la mañana «filosofando» en medio de la tenue brisa costera que nos salvó de la ponzoña de alacranes y mosquitos.

Nos encumbramos a tal punto en nuestra dialéctica sobre el ser y la nada, teniendo como telón de fondo la escurridiza realidad, que por dicha nos dormimos rápido, no fuera a ser que acabásemos más «rayados» de la cuenta.

Un momento irrepetible de sanación en un sitio donde la naturaleza, y no el hombre, todavía es ama y señora.

Se siente allí el humus primitivo de las cosas aún intocadas por la ferocidad humana, donde todo nace y nada muere.

Las contorsiones del árbol disputándose el rayo de luz, la huella simétrica de oleajes milenarios sobre las rocas, y ese viento peninsular despeinándolo todo.

Al amanecer llegaron María, una indígena, con su hijita Aylein, de 9 años, a cocinar a pura leña el arroz, frijoles, huevo y guineo maduro del desayuno.

Para luego enrumbarnos a nuestro destino final: el mojón fronterizo, a siete kilómetros entre selva y playas de palos, troncos y piedras locas.

Caminábamos en silencio, yo diría de puntillas, sobre el sueño siempre abrupto de las placas Cocos y Caribe.

Cincuenta metros antes de llegar al mojón, se me ocurrió una maldad: entre gritos y aspavientos de euforia, pegar una «sprint» final para tocar de primero el mojón.

Única fórmula para que Alonso, todo un atleta, no me ganara.

Ya sobre el mojón, nos dimos la mano y nos abrazamos felices de haber cumplido la chifladura de remontarnos a un paleolítico del siglo XXI.

¿En qué cambia ese viaje nuestras vidas? ¿De qué nos servirá ese «duchazo» ontológico y antológico que nos dimos?

A la larga para mantener siempre los pies sobre la tierra, sin importar la fanfarria tecnológica que vivamos.

Porque, conociendo la naturaleza humana, no sabemos en qué momento nos estallará en las manos toda esa burbuja virtual y artificial, y tengamos que sacar de la caja de los fierros viejos el machete para sembrar otra vez el arroz y los frijoles.